領収書に印鑑を押す必要性とメリット

はじめに:領収書への押印に関する疑問点

「領収書には印鑑が押してあるのが当たり前」「印鑑がない領収書は無効なのでは?」――そう思っている方も多いのではないでしょうか。日本のビジネスシーンでは、契約書だけでなく、日常的にやり取りされる領収書にも印鑑が押されているのが一般的です。しかし、実はこの認識には少しだけ誤解があるかもしれません。

本コラムでは、領収書の印鑑に関して、法律上・税務上の位置づけや、商慣習などから分かりやすく解説していきます。

領収書への押印は必要?

まず、最も重要なポイントからお伝えすると、実は、領収書に発行者の印鑑を押すことは、法律上、義務付けられていません。 そのため、印鑑がなくても領収書が無効になることもありません。

消費税法や国税庁の見解を見ても、仕入税額控除の適用に必要な領収書の記載事項に、発行者の押印は含まれておりません。国税庁のウェブサイトでも、領収書の必須項目として印鑑は挙げられていません。

さらに、最近では多くの自治体窓口で、領収書や請求書などの書類への押印廃止が進められています。行政では手続きの簡素化や効率化を目的に、ペーパーレス化・効率化を進める中で、印鑑の必要性が見直されています。

このように、法的な観点から見れば、印鑑がない領収書であっても税務上問題なく認められます。

しかし、現在もなお領収書への押印は一般的に広く利用されています。続いては、その理由をご説明します。

それでも領収書に印鑑が使われる理由とメリット

法律上必須ではないのに、なぜ多くの企業や個人が領収書に印鑑を押し続けているのでしょうか?

そこには、日本のビジネス文化と、実務上のメリットが関係しています。

-

- 偽造防止と信頼性向上領収書へ押印される理由の一つに、偽造防止と信頼性向上があります。

領収書は比較的簡単に作成できるため、会社の印鑑が押されていることで、「この領収書は正式に会社から発行されたものだ」という証明になり、偽造や改ざんのリスクを減らすことができます。印鑑は、視覚的に「正式なもの」としての信頼性を高めるのです。特に、初めての取引先や高額な取引では、印鑑があることで相手に安心感を与えることができます。

- 偽造防止と信頼性向上領収書へ押印される理由の一つに、偽造防止と信頼性向上があります。

-

- 取引先への配慮と「マナー」次に、取引先への配慮と「マナー」としての使われ続けている側面があります。

日本では古くから押印文化が根付いており、「領収書には印鑑を押すものだ」という認識を持つ人がまだまだたくさんいます。そのため、印鑑があった方が安心感を与えられますし、印鑑がないと「失礼だ」「マナー違反だ」と感じる人もいるため、相手の心証を悪くしないために押しておくのが無難だと考えられています。長期的なビジネス関係を築く上では、こうした細やかな配慮が非常に重要視されます。

- 取引先への配慮と「マナー」次に、取引先への配慮と「マナー」としての使われ続けている側面があります。

- 企業・組織の社内規定そして、意外と忘れられがちなのが、企業・組織の社内規定により使われているケースです。

領収書を受け取る側の会社で、「押印のある領収書しか経理処理できません」という規定がある場合も少なくありません。発行側がいくら法的に問題ないと主張しても、受領側の内部ルールが優先される現実があるのです。これは、企業がリスク管理や内部統制の観点から、慣習的な押印を「形式的な証拠」として利用しているためです。

絶対に忘れてはいけない押印

領収書本体への印鑑が法的義務ではない一方で、絶対に忘れてはいけない印鑑があります。

それが、「収入印紙への割印(消印)」です。

5万円以上の領収書には、印紙税法に基づき収入印紙を貼り付ける義務があります。これは印紙税という国税の一種で、特定の文書(課税文書)の作成に対して課される税金です。この収入印紙は、貼るだけでは納税したことにはならず、収入印紙の再利用を防ぐために、必ず印紙にかかるように割印(消印)を押すことが法律で義務付けられています。

消印がない場合、税務調査で指摘されると過怠税などの追徴課税の対象となる可能性があります。通常、過怠税は本来納めるべき印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)にもなるため、大きな損失となりかねません。

消印は、収入印紙の模様部分と領収書の台紙をまたぐように押すのが正しい方法です。使用する印鑑の種類に決まりはなく、角印や認印でも問題ありませんし、ボールペンなどで署名する方法も有効です。とにかく、印紙が再利用できないように物理的な痕跡を残すことが重要です。

まとめ:領収書印鑑の適切な使用方法

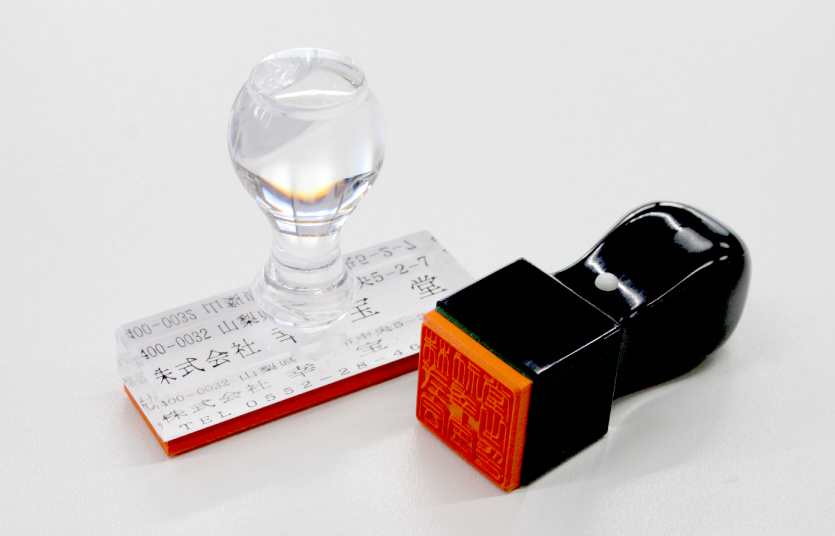

領収書本体への押印については、法律・税務上必須ではないものの、偽造防止や取引先への配慮や社内規定といった実務上の理由から現在も使われ続けている側面があります。一方で、5万円以上の領収書には、貼る収入印紙への割印(消印)は必須であり、怠ると過怠税のリスクがあります。印鑑の種類に厳密なルールはありませんが、朱肉を使う認印や角印の利用が一般的です。また、電子化の進展により、電子領収書は印紙税不要や業務効率化といった多くのメリットをもたらし、電子印鑑の活用も進んでいます。

これらの点を踏まえ、企業や個人事業主の皆さま自身で、事業形態や取引慣行に合わせた明確な押印の規定を決め、法的な要件やステークホルダーなどのバランスを見極めながら、最適な対応方法を判断しましょう。